1. なぜ“国民車”と呼ばれるのか?

1958年、まだ多くの家庭が車を持たず、鉄道やバスが主役だった日本に、一台の小さなクルマが登場した。 それがスバル360──通称「てんとう虫」。 この車はただの軽自動車ではなかった。日本中の人々に“車を持つ夢”を初めて現実に変えた存在だったのだ。

当時、日本政府は「国民車構想」というビジョンを掲げていた。 内容はシンプルで、「4人乗り・最高速度100km/h・燃費30km/L・価格25万円以下」という条件を満たす車を各メーカーが目指すというもの。 そのなかで最も早くその理想に近づいたのが、スバル360だった。

ボディサイズは全長約3m・全幅1.3m。驚くほどコンパクトで、しかししっかり4人が乗れるパッケージングを実現。 エンジンは軽量な2ストローク空冷エンジン(360cc)をリアに搭載し、必要十分な走行性能と低燃費を両立していた。

しかも当初の価格は43万円──当時の物価からすれば高価ではあるが、一般庶民が頑張れば手に届く範囲にあった。 実際、登場から数年で街中にスバル360があふれる光景が生まれた。

こうして「クルマは一部の人のものではなく、家庭の道具となるべき」という思想を最初に実現した車、 それがスバル360=“国民車”と呼ばれる理由なのだ。

2. 中島飛行機から生まれた軽自動車

スバル360の開発元である富士重工業──この会社のルーツをたどると、戦前日本の航空機メーカー、中島飛行機に行き着く。 零戦にも搭載された「栄エンジン」などを手がけ、空を飛ぶ技術の粋を極めた技術者たちが、戦後の日本で生き残るためにたどり着いた新たな地平──それが「国民車」だった。

1945年、敗戦により航空機の製造は禁止され、中島飛行機は解体。 やがて分割された各部門は再編され、富士重工業として再出発を果たす。 彼らは空ではなく地を走る乗り物に技術を注ぎはじめた。

当時の富士重工には、設計思想・材料工学・軽量化技術・エンジンの冷却設計といった、飛行機由来の知見が大量にあった。 それをフルに活かし、「できるだけ軽く、必要最小限で最大の機能を持つ」──そんなクルマを目指した。

彼らが作り上げたスバル360は、たとえばモノコック構造、樹脂パーツの多用、リアエンジン・リア駆動(RR)といった、 当時の日本車には珍しい試みを次々に投入していく。

この背景を知ると、スバル360が「小さくて可愛いクルマ」というだけでなく、 “飛行機屋が地上に降りてきて作った、徹底的に考え抜かれた製品”だったことがよくわかる。

軽自動車=安くてチープという時代の中で、スバル360は小さなボディに詰め込めるだけの技術を詰めた“工業製品の挑戦状”でもあったのだ。

3. 軽さと性能を両立させたエンジニアの挑戦

スバル360の開発コンセプトは、徹頭徹尾「軽くて、安くて、誰でも運転できるクルマ」だった。 だが、それは単に装備を削ってコストダウンするという意味ではない。 “最小限の素材で最大限の性能を引き出す”──まさに飛行機屋の発想そのものだった。

まず注目すべきは、重量わずか385kgという驚異的な軽さ。 これは、車体全体に薄い鋼板や樹脂パーツを用いたことで実現している。 さらには航空機譲りのモノコック構造を採用することで、骨格を持たずとも十分な剛性を確保した。

エンジンは2ストローク空冷360cc。 水冷にしないことでラジエターや冷却水が不要16ps(のちに25psまで進化)

駆動方式は、当時としては珍しいRR(リアエンジン・リアドライブ)方式。 これにより、操縦安定性とトラクション性能が向上し、雪国や坂道でも力強く走れる車となった。

また、サスペンションはトレーリングアーム式で、バネの代わりにゴムを使う構造を採用。 これも軽量化とコストダウン、そして独特の乗り味を生み出す工夫のひとつだった。

こうした工夫の積み重ねによって、スバル360は単なる“ミニカー”ではなく、 きちんと走り、きちんと止まり、ちゃんと人を乗せられる──本物の「クルマ」として世に登場したのだ。

4. スバル360がもたらした社会変化

1958年に発売されたスバル360は、日本のモータリゼーションを本格的に始動させた一台だと言っても過言ではない。 それまで車といえば「お金持ちか、業務用のもの」という印象が強かった中、スバル360は“庶民が初めて所有できるクルマ”として街に登場した。

当初は「小さすぎる」「頼りない」といった声もあったが、実際に乗った人たちは驚いた。 思ったよりよく走る、荷物も載る、家族で遠出もできる──そんなリアルな利便性と幸福感が口コミで広がっていった。

やがて全国の町にてんとう虫(スバル360)の姿があふれるようになる。 農家の軽トラ代わり、子どもの送り迎え、買い物、通勤…… 生活のあらゆるシーンに“車を持つ”という文化が広がっていったのだ。

スバル360の登場によって、日本人は初めてこう思うようになった。 「車は贅沢品じゃない。生活の一部だ」と。

また、スバル360のヒットをきっかけに他社も軽自動車市場に参入し、結果として 日本独自の“軽自動車文化”が形成されていくことになる。 これは現在に続く、世界に誇れる制度とジャンルの誕生でもあった。

つまりスバル360は── 「ただ売れたクルマ」ではなく、「日本人の暮らしと価値観を変えた存在」だったということなのだ。

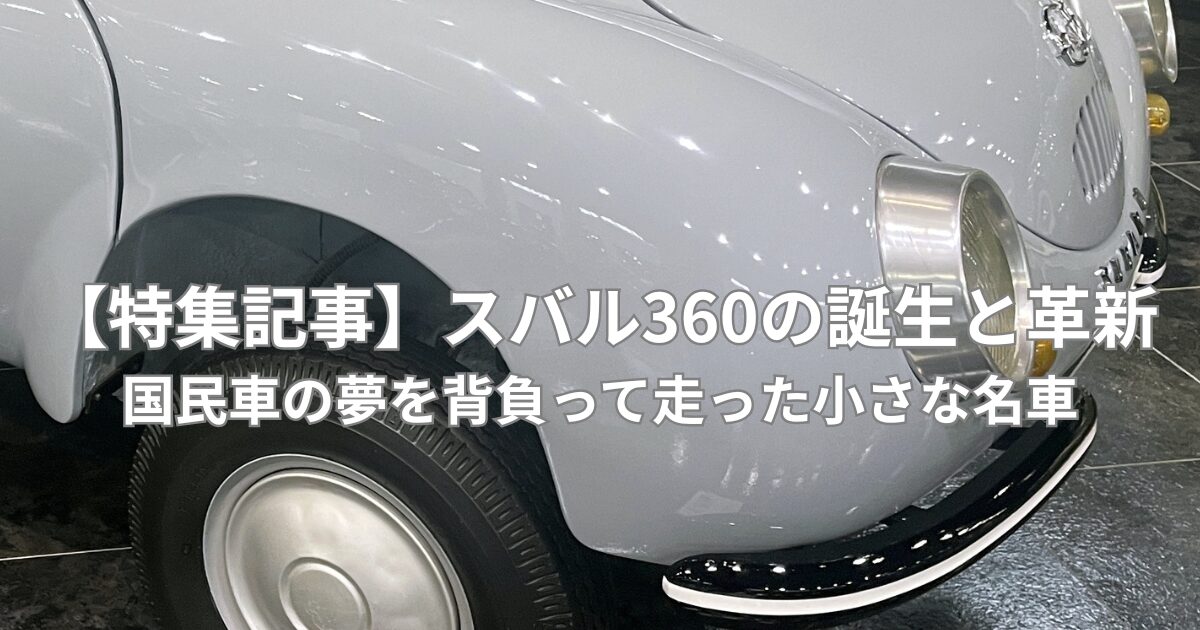

5. 現存する実車とその魅力|撮影ギャラリー

60年以上の時を経ても、スバル360は今も日本各地で静かに生きている。 その一台が、トヨタ博物館に展示されている1959年型の個体だ。

筆者が現地で撮影した写真からも、この車がただの旧車ではなく、日本の暮らしと希望を象徴する存在だったことが伝わってくる。 以下に8枚の画像をギャラリーブロック形式で紹介する。

それぞれの写真には時代の空気と、技術者の想いが宿っている。

こうして見ると、スバル360は単なる「昔の軽自動車」ではなく、日本の自動車史に刻まれた小さな英雄だったことが、写真越しにも感じられるはずだ。

6. 小さな車が運んだ、大きな未来

スバル360は、技術的にも社会的にも、日本の自動車史に残るエポックな存在だった。 それは単なるヒット商品ではない。

戦後の夢、復興の象徴、そして“クルマがある生活”の入口だった。

全長わずか3メートルにも満たないこの小さなクルマが、どれだけ多くの家族を笑顔にし、どれだけ多くの道を切り拓いたか。 スバル360を知るということは、日本人がどうやって車と生きてきたのかを知ることでもある。

やがて軽自動車は独自の進化を遂げ、今や世界に誇るカテゴリーとなった。 そのすべての原点には、いつもこの“てんとう虫”の姿がある。

もしあなたが今、クラシックカーイベントでスバル360を見かけたら── ぜひ立ち止まって見てほしい。

そこには日本の道のはじまりが、今も静かに息づいている。

スバル360。

それは、小さな車が運んだ、大きな未来の名である。

- 🔗 トヨタ・スポーツ800特集(同じ軽量スポーツの対比)

- 🔗 トヨタ2000GT特集(国民車とは対極のフラッグシップ)

- 🔗 アーカイブ版|スバル360(スペック紹介とリンク)

コメント